5 Fragen zu Wasserstoff an: Jan Friedrich, endura kommunal, und Michael Stopper Sterr-Kölln & Partner

Die THG-Quote sichert die Wirtschaftlichkeit von vielen Wasserstoffprojekten, aber einige tragen sich zumindest teilweise auch schon selbst. Im Interview sprechen Jan Friedrich von endura kommunal und Dr. Michael Stopper von Sterr-Kölln & Partner über den Absatz von H₂-Projekten, Kooperationen via Konsortien und den regulatorischen Rahmen. Erfahrung haben sie dabei bei einem der größten deutschen PEM-Elektrolyseure im bayrischen Wunsiedel gesammelt. Beide Firmen begleiteten dort unterschiedliche Aspekte und Akteure beim Netzwerkaufbau, sowie rechtlichen und fachlichen Fragestellungen.

1. Herr Friedrich, Dr. Stopper: Lohnt sich das Wasserstoffgeschäft (schon)?

Eine pauschale Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Jedes Projekt ist individuell zu beurteilen und das nicht nur aufgrund der Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff. Wichtigste Voraussetzung ist ein gesicherter Mindestabsatz und kostentragende Erlöse.

Für den Raffinerie- und Verkehrsbereich gehören die Zusatzerlöse aus der Vermarktung der sog. Treibhausminderungsquote, kurz THG-Quote, definitiv dazu. Der Skandal um inexistente Projekte zur sog. Upstream-Emission-Anrechnung, also von CO₂-Einsparungen im Bereich der Öl- und Gasförderung auf die Treibhausgasminderungsquote, und die damit verbundene Preiskapriolen haben zu viel Verunsicherung geführt. Langsam steigt der Preis und damit die Höhe möglicher Zusatzerlöse aus der Treibhausgasminderungsquote wieder. Viele Projekte sind jedoch derzeit weiterhin auf „hold“.

Ein großes Problem ist, dass für den Verkehrsbereich, in dem erneuerbarer Wasserstoff preislich mit konventionellen Kraftstoffen konkurrieren kann, die Anzahl wasserstoffelektrischer (Nutz-)Fahrzeuge und somit das Absatzpotenzial noch relativ niedrig ist. Dies wird sich leider im Hinblick auf die Pausierung der Förderrichtlinie für klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur (KsNI) zeitnah nicht groß ändern, einzig der Freistaat Bayern plant hier ein eigenes Förderprogramm aufzusetzen. Andererseits gibt es bereits heute einige regionale Cluster, in denen eine signifikante Menge an wasserstoffelektrischen Nutzfahrzeugen im Einsatz ist wie bspw. in der Region Passau oder auch in der Region Köln mit der aktuell größten Brennstoffzellenbusflotte Deutschlands. Sollte die Anzahl an wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen niedrig bleiben, bietet sich bei entsprechend hohen THG-Quoten zumindest als temporäre. Alternative die Produktion von synthetischem Methan (SNG) aus H₂ und CO₂ an.

2. Wären die Projekte, die Sie derzeit auf dem Tisch haben, auch ohne THG-Quote realisierbar?

In Anwendungsbereichen, in denen die Endkunden bereit sind, einen Mehrpreis für klimaneutral produzierte Produkte zu zahlen, sind Projekte ohne THG-Quote sehr wohl denkbar. Aktuell sind dies vor allem Forschungsprojekte oder Projekte, bei denen aus Image- oder politischen Gründen für meist recht geringe Mengen ein höherer Preis für erneuerbaren Wasserstoff gezahlt oder in einer Pilotphase erprobt wird. Bei unserem Projekt in Wunsiedel hat auch die geografische Lage bei der Investitionsentscheidung eine Rolle gespielt, da der Transport von gasförmigem Wasserstoff per LKW teuer ist und die nächstgelegene Quelle von (grauem) Wasserstoff bei gleichzeitiger regionaler Nachfrage über 200 km entfernt lag.

Die Investitionsentscheidung bei Raffinerieprojekten ist demgegenüber stark vom THG-Quotenpreis abhängig. Sollte der THG-Quotenpreis weiter steigen und das frühere Niveau erreichen, sehen wir eine Realisierung teilweise bereits weit fortgeschrittener Projekte als sehr wahrscheinlich an. Grundsätzlich ist erneuerbarer Wasserstoff und sei es daraus hergestelltes synthetisches LNG alternativlos. Die regulatorischen Rahmenbedingungen, einschließlich einer Mindestquote für erneuerbaren Wasserstoff im Verkehrssektor und von sonst drohenden Strafzahlungen, lassen das ganz klar erwarten.

Um die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoffprojekten zu erhöhen, sollten grundsätzlich unterschiedlicher Lösungs- und Vermarktungsansätze der Elektrolyseanlage und des Wasserstoffs genutzt werden. So kann neben der Abwärmenutzung ein Elektrolyseur perspektivisch auch dazu genutzt werden, durch seine Flexibilität die Ausgleichsenergiekosten zu reduzieren, sowie Regelleistung u. a. nach EnWG §14c zur Verfügung zu stellen oder Abregelungen von EE-Anlagen nach EnWG §13k zu verhindern. Auch sollte die Vermarktung des erzeugten Wasserstoffs für Anwendungen außerhalb des Verkehrs gleichwohl in die Überlegungen einbezogen werden, um die Vermarktung auf breitere Beine zu stellen.

3. Wie bewerten Sie den regulatorischen Rahmen zur Herstellung von grünem Wasserstoff?

Der regulatorische Rahmen gemäß Delegiertem Rechtsakt nach RED II und der Umsetzung in nationales Recht in Form der 37. BImSchV für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff ist sicherlich gut gemeint und soll insbesondere eine Nutzung fluktuierender Erneuerbarer sicherstellen und die Konkurrenz bei der Strombeschaffung durch Elektrolyseure verhindern.

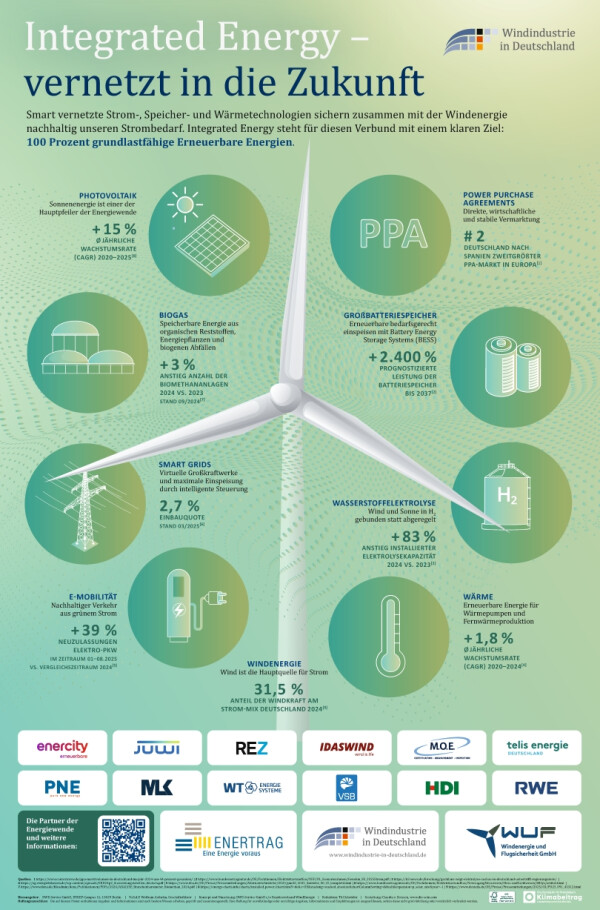

Die Einbindung von PPAs erachten wir auch vor dem Hintergrund möglicher Anpassungen im EEG als sehr sinnvoll, u. a. um Absatzkanäle für Erneuerbare Energien wie Wind sicherzustellen. Zudem ist ein Elektrolyseur als flexible Last ein idealer Komplementär zu dem wachsenden Anteil fluktuierender Stromquellen.

Zu bedenken ist aber, dass ein Elektrolyseur ohnehin wirtschaftlich gehalten ist, Wasserstoff zu produzieren, wenn die Strompreise niedrig sind. Der netzdienliche Betrieb des Elektrolyseurs (mit Strom aus EE-Anlagen) stellt sich quasi automatisch ein. Ob es daher zukünftig eine stündliche Korrelation oder die strengen Vorschriften der Zusätzlichkeit benötigt, ist für uns fraglich, da es sich in der Umsetzung um einen hohen bürokratischen (Zertifizierungs-) und somit Kostenaufwand handelt.

Als Kritik ist darüber hinaus noch anzumerken, dass Batteriespeicher und Direktleitungen zwischen EE-Anlagen und dem Elektrolyseur regulatorisch im Zusammenhang mit H₂-Produktion benachteiligt werden, insbesondere was das Gleichzeitigkeitserfordernis anbelangt. Für eine Direktleitung kann beispielsweise die Monatsregelung nicht genutzt werden.

4. Was empfehlen Sie Wasserstoff-Projektierern in Deutschland?

Aus der Erfahrung bestehender Projekte hat sich der Aufbau lokaler Netzwerke, wie sie auch durch das HyLand-Programm der Bundesgesellschaft NOW gefördert werden, für die Realisierung von Wasserstoffprojekten als sehr vorteilhaft erwiesen. Entscheidend ist, dass H₂-Produzenten und -Abnehmer zusammengebracht werden und der Absatz sichergestellt werden kann. Sobald eine Wasserstoffproduktionsanlage oder auch -tankstelle steht, kommen in der Regel interessierte Akteure auf die Projektentwickler zu, die die Nachfrage nach dem lokal produzierten Wasserstoff erhöhen.

Zudem lohnt sich der Austausch mit anderen, weiter fortgeschrittenen Projekten, um nicht die gleichen Fehler anderer zu wiederholen. Konsortien bieten die Möglichkeit, die unterschiedlichen Expertisen der einzelnen Akteure zu kombinieren, wie bspw. beim Strombezug oder der Vermarktung von Wasserstoff. Speziell das Strombeschaffungskonzept eines Elektrolyseurs sollte fester Bestandteil eines jeden Businessplans für ein Elektrolyseprojekt sein. Darüber hinaus bieten Konsortien Win-Win-Win-Konstellationen, so bspw. in Wunsiedel, wo die Stadtwerke SWW Wunsiedel, Siemens und Rießner Gase gemeinsam kooperieren. Hier ist auch wie bereits genannt die Kombination unterschiedlicher Lösungs- und Vermarktungsansätze der Elektrolyseanlage und des Wasserstoffs zielführend.

Darüber hinaus ist allen Wasserstoffprojektieren Geduld und Zuversicht anzuraten, denn dass wir Wasserstoff für unser zukünftiges Energiesystem brauchen, ist klar ersichtlich, auch wenn der rechtliche Rahmen und die Geschäftsmodelle sich noch weiter entwickeln müssen.

5. Hätten Sie einen Wunsch an die Politik frei, welcher wäre das?

Das meiste lässt sich unter den Stichwörtern Vergütung von Flexibilität, Netzstabilität und Dunkelflauten zusammenfassen.

Für einen erfolgreichen Wasserstoffhochlauf ist ein klarer regulatorischer Rahmen notwendig, innerhalb dessen sich Geschäftsmodelle auch für die lokale und dezentrale Produktion von Wasserstoff entwickeln lassen. Hierbei ist es enorm wichtig auch den Hochlauf auf Abnehmerseite zu unterstützen, sei es durch Anreize im Mobilitätssektor für emissionsfreie Mobilität (u. a. Verlängerung von Mautbefreiungen, THG-Quote etc.), aber auch Vergütungsmodelle für die Überbrückung von Dunkelflauten, Mindestquoten für grüne Gase/Wasserstoff und eine entsprechende CO₂-Bepreisung. Bestehende Erleichterungen für Elektrolyseure wie die Netzentgeltbefreiung oder die Befreiung von der Stromsteuer sollten bestehen bleiben.