Mehr Vielfalt an Batterien war nie

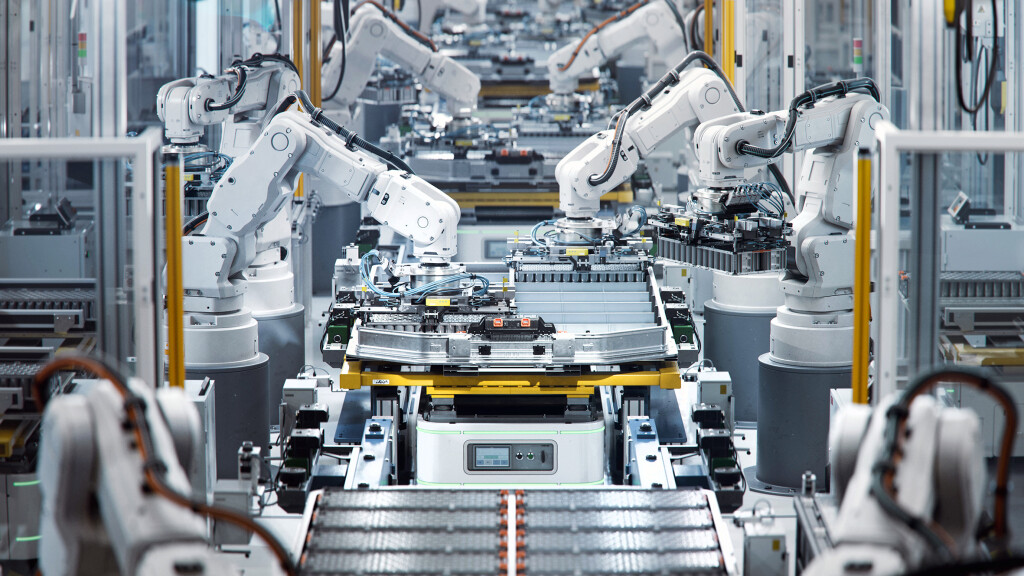

Batterien für die Elektromobilität werden immer besser. Durch stetige Optimierung plus Massenfertigung sind die Preise innerhalb von zehn Jahren bis auf 50 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität gefallen. Zugleich steigt die Kapazität der Akkus. Mit einer Batterieladung 400 Kilometer und weiter zu kommen, ist mittlerweile eher Standard als Ausnahme. Zudem halten die Batterien deutlich länger als bisher gedacht. Praxisstudien belegen, dass die Stromspeicher selbst nach 15 Jahren und gut 300 000 Kilometern Fahrleistung noch immer mehr als 90 Prozent ihrer ursprünglichen Speicherkapazität bieten können. „Kein Weltmarkt ist derzeit so dynamisch wie die Batterieindustrie“, heißt es im jüngsten Battery Monitor, die von der RWTH Aachen und der Unternehmensberatung Roland Berger herausgegeben wird. Die sinkenden Preise sind sowohl der Skalierung mit zahlreichen neuen Gigafactories als auch den Überkapazitäten vor allem in China zu verdanken. Stetige Anpassungen von Zelldesign und Materialkombinationen für Kathode, Anode und Elektrolyt – die Kernkomponenten jeder Batterie – führen zu höheren Speicherkapazitäten und gesteigerter Langlebigkeit.

Das Leichtmetall Lithium ist nach wie vor das Schlüsselelement in fast allen gefertigten Batterien für Elektromobile. Ein genauerer Blick auf die verwendeten Materialien für den Pluspol, die Kathode, offenbart die Dynamik in der Entwicklung. Noch vor fünf Jahren dominierten Kathoden, die neben Lithium aus Nickel, Mangan und Kobalt – kurz NMC – bestehen. Zahlreiche Varianten von NMC111 über NMC622 bis NMC811 und NMC900 wurden entwickelt. Die Zahlen zeigen, dass die Kathoden immer weniger Mangan und teures Kobalt, dafür aber immer mehr Nickel enthalten. Das senkt Kosten und steigert die Speicherkapazität. Parallel behaupten sich noch Elektroden aus Nickel, Kobalt und Aluminium – kurz NCA – am Markt, doch deren Anteil hat sich von 21 Prozent (2021) auf aktuell 12 Prozent halbiert.

Shootingstar Lithiumeisenphosphat

Der Shootingstar unter den Batteriematerialien für die Kathoden ist Lithiumeisenphosphat und als Variante Lithium-Mangan-Eisenphosphat, kurz LFP und LMFP. „Dass LFP so stark wird, hat vor zehn Jahren wegen der damals geringen Energiedichte im Vergleich zu anderen Materialien niemand gedacht“, sagt Patrick Plötz, Leiter Energiewirtschaft am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe. Zu bescheiden waren seinerzeit die Speicherkapazitäten. Doch heute erreichen LFP-Batterien ganz ohne Kobalt und Nickel gut 400, LMFP-Batterien gar bis zu 550 Wattstunden pro Liter (Wh/l). Dieser Wert für die Energiedichte ist von zentraler Bedeutung: Je höher er liegt, desto weniger Platz braucht die Batterie. NCA- und NMC-Batterien liegen mit 600 bis 750 Wh/l zwar darüber, kosten dafür aber rund ein Drittel mehr als die LFP- und LMFP-Akkus.

Lesen Sie den gesamten Beitrag kostenlos auf dem Fachportal neueenergie.net: Mehr Vielfalt an Batterien war nie