Boom bei Batteriespeichern durch schwierigen Netzzugang bedroht

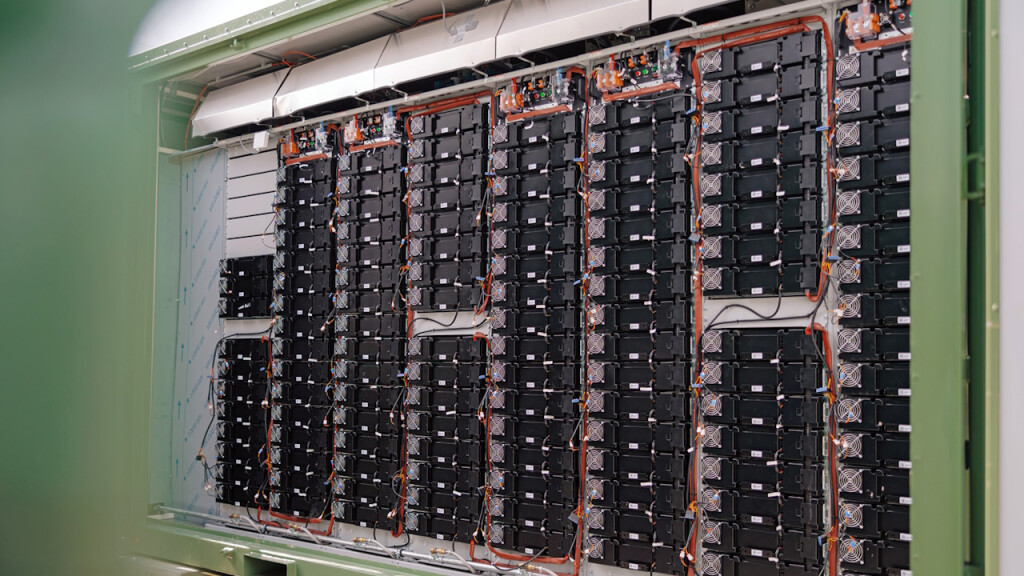

Die über Deutschland verteilten Großspeicher verfügen über eine Kapazität von knapp drei Gigawattstunden – ein Anstieg um 120 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. So könnte es weitergehen: Der Wille von Unternehmen sei ebenso vorhanden wie die Erlöspotenziale, sagt Dirk Uwe Sauer, Professor für Speichersystemtechnik an der RWTH Aachen. Tatsächlich soll sich die Kapazität von Großbatterien bis Ende 2026 auf 8,6 Gigawattstunden verdreifachen, hat das Beratungsunternehmen Enervis in einer Marktanalyse berechnet.

Moritz von Daniels vom Speicherkraftwerkentwickler Greentech, sagt:

„In der unmittelbaren Nähe jedes Umspannwerks, das wir uns anschauen, gibt es derzeit irgendeinen Plan für einen Batteriegroßspeicher – manchmal auch zwei oder drei. Hier herrscht zurzeit Goldgräberstimmung.“

Diese Stimmung trübt ein Gerichtsurteil. Der Bundesgerichtshof hat vor wenigen Wochen entschieden, dass Netzbetreiber einen Baukostenzuschuss für den Netzanschluss von Batteriespeichern erheben dürfen. Großverbraucher müssen solche Zuschüsse schon seit vielen Jahren bezahlen. Allerdings sind Großbatterien keine klassischen Großverbraucher: Sie gleichen vor allem die Schwankungen bei Wind- und Solarstrom aus und sorgen für eine stabile Einspeisung. Diese Sonderrolle erkannte der Bundesgerichtshof zwar an, urteilte aber, dass die netzdienlichen Aspekte nicht ausreichen für eine Ausnahmeregel.

Durch dieses Urteil kommen gewaltige Kosten auf Investoren zu. Der Anschluss an die Verteilnetze könne schnell ein Fünftel der Investitionskosten betragen, sagt RWTH-Forscher Sauer. Genau lassen sich die Summen nicht berechnen, denn bei den Übertragungsnetzen gibt es keinen Einheitssatz. Was jedoch klar ist: Bei Großprojekten werden leicht mehrere Millionen Euro als Baukostenzuschuss fällig.

Lesen Sie den gesamten Beitrag kostenfrei auf Schwieriger Netzzugang: Boom bei Batteriespeichern ist bedroht - neue energie